システム導入企画書のハイライトは、自分たちが、多くのベンダーと商談をして、セレクションをした結果について報告をする時です。おそらく、最終的に3つから4つ程度のベンダーに絞り込むはずです。ただ、時々あるのですが、ある技術は特定のベンダーしか持っていない、と言う場合があります。

例えば、今、使っているシステムのバージョンアップをしなければいけない、となると、今のシステムを提供している会社しか選択肢がない、といった場合です。こういった場合、その会社の提案のみをプレゼンテーションすると、話がこじれてしまうリスクがあります。なぜなら、 経営陣としては、選択肢が1つしかない、といったことを非常に嫌うからです。

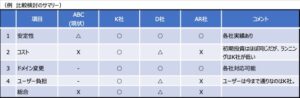

つまり、 比較対象があると、形式的とは言え、客観性と判断の正当性を得られるからです。したがって、比較検討項目をいくつか設けて、ベンダーごとに、機能、コスト、納期などの項目ごとに、点数をつけていき評価します。

これは、「出来レース」になるかもしれませんが、とにかく3社以上の比較表を作ってください。1社だけではダメです。その例えに、こういったことを私はよく例えます。

不動産屋に行って アパートを探しています。不動産屋の営業マンは、3軒まわります。おおよそ最後の3軒目が、値段がやや高く、作りも良い物件である場合がほとんどです。これは古典的な戦略です。

例えば、不動産屋の営業マンが、 お客さんが探して欲しいと言った物件を一軒だけ見せると、それしかないのか、と言って他も探します。人は、選択肢の中から「自分で」選ぶことが好きです。ですので、営業マンは、最後の1軒に、必ず契約できそうな良い物件へ連れて行きます。

お客様は気に入らないかもしれないと分かっていても、わざと、1軒目、2軒目は、あまりお客さんが好みそうもない物件へ連れて行きます。そして3軒目で非常に良い物件に連れて行くことによって、お客さんの予算設定よりもやや家賃が高くても、 営業マンとしては契約にこぎつけることができる、自信のある物件へ連れて行くのです。

システム導入の対策比較検討案も、心理的には、これと同じだと思います。例えば、こうしたシステムのアップグレードが特定の一社でしかできない、といった場合、経営陣としては、判断の余地がありません。 第2の案として、システム全部を入れ替える、もちろん、コストはかかります。 あるいは、 第3の提案の案として、時間と手間はかかりますが、全く違うソリューションを提案する、といったことを入れ込むのです。

第2の案、第3の案は、比較検討しても、明らかに採用されない結果となるでしょう。しかし、こうしたものも横に並べておくことで、これら3つを比較検討した結果、第1の案に決まった、といった検討プロセスの結果が残ります。経営陣も形式的ではありますが、通常の手順を踏んで決定したということで安心するのです。プレゼンテーションや提案は、自分が良いと思ったから、それで良い、ではありません。必ず、判断を最終承認する責任者がいて、彼らも、相当なプレッシャーと責任を持っていることを理解しておくことです。